凤凰2013春季拍卖会精品杂项赏析

江苏凤凰拍卖国际有限公司·2013-07-01 0条评论

江苏凤凰拍卖国际有限公司·2013-07-01 0条评论

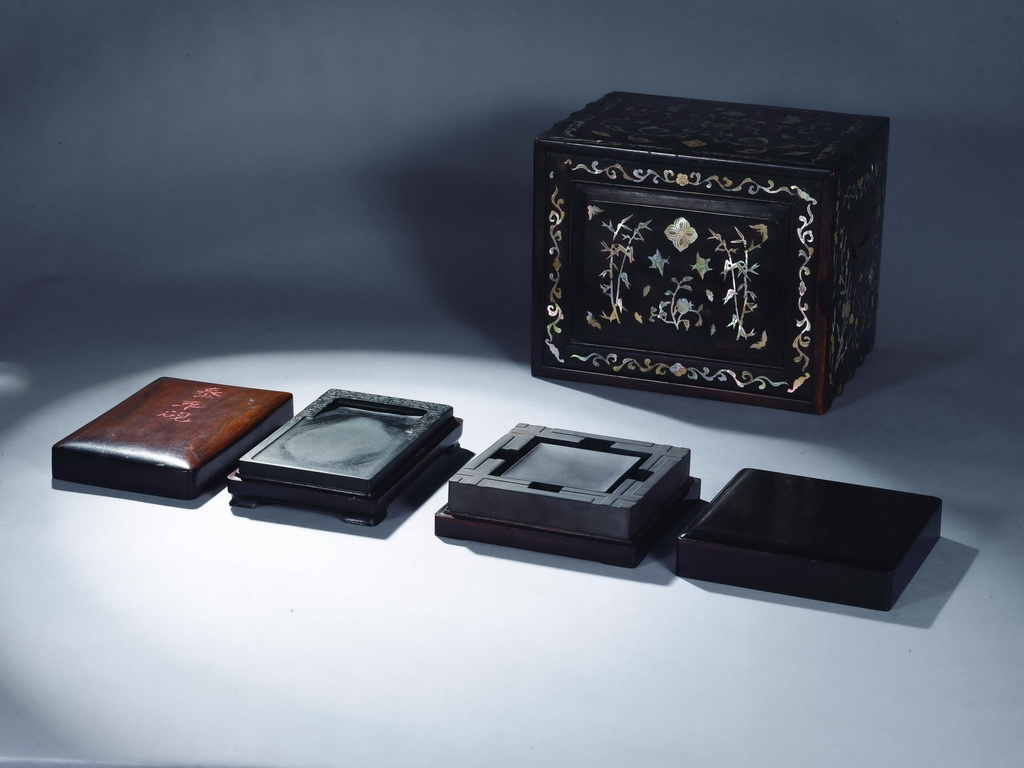

4206

清 嵌螺钿双砚

19×23.5×19cm

此套砚为海外回流之物,内藏紫檀盒端砚和黄花梨歙砚各一方,雕工精美,老坑材质,为收藏佳品。

清早期 黄花梨葵口雕花笔筒

高:17cm 直径:16cm

此件黄花梨笔筒以玉兰,梅花为主题雕与器身四周线条流畅刀工苍劲有力,敞口平沿,而平底的外沿以湖石的造型暗中凸出,但不与玉兰喧宾夺主。整个器身端庄典雅,顺畅自然,画面饱满而鲜活,包浆温润而灵动,充分展现了木质的自然本色,更是平添了几分书卷气,直是令人爱不释手。

明 银流金镂空双耳瓶

高:10cm

在欣赏这件明代银鎏金镂空双耳瓶之前,让我们先去看看明定陵出土的金器,特别是万历皇帝的皇冠,或许从中我们能窥见一些端倪,使我们若有所悟。万历皇帝的皇冠通体由细微如发的金丝拉成网格状的镂空编织而成,薄如蝉翼;顶部是錾花浮雕的双龙,升腾欲飞。

回过头来,让我们再仔细看看这件银鎏金镂空瓶。瓶体束腰,全部由银掐丝而成,密如纱网,布以錾花牡丹纹饰,而腹部特意构思出海棠图案的蜂窝眼孔,辅以玫瑰纹饰,以便与整体的花纹有所区别。绞丝口沿,回文收颈。双耳则是由如意状的行龙熔铸而成,颇有腾云驾雾的气势。两相对比,不难发现它们之间的共同点,而工艺技巧不分轩轾。若要追本溯源,我们则可在唐代鎏金镂空花鸟球形银香熏和鎏金镂空飞鸿银笼中,隐约找到一些蛛丝马迹。

银与鎏金的结合,其发端于唐,盛行于明,并且在明代日趋成熟,明人喜欢称它为“玲珑”。以金累丝的玲珑衬托錾刻花卉的玲珑,使金色变得内敛,银色变得含蓄。于无形中营造出沉甸甸的雍容华贵,散发着永不褪色的堂皇和庄严。

清 紫檀插屏

27×25.5×10cm

此件插屏以上等小叶紫檀攒框,雕工繁复线条流畅,不仅选料考究,制作精良,屏间一条浮龙构思巧妙布局严紧,流露出皇家风范的真义。

明 金镶玉嵌宝石冠

高:7cm 总重量:30.9g

帽正,又叫帽准,俗称“一块玉”,属于帽子上的装饰物。多为正圆形,上大下小扁而平,底部有象鼻眼,缀在帽子前面。其制唐宋时期已然流行,明清两代蔚为风尚,有正人君子以玉比德之意。在明代,士大夫、书生十分喜欢用玉雕作为帽正,大有“君子无故,玉不去身”的哲学况味,其文饰亦是多种多样,多姿多彩。花翎在清朝是一种辨等威、昭品秩的标志,非一般官员所能戴用。按照清代顺治十八年的规定,亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不准戴花翎,贝子以下才可以戴(贝子戴三眼花翎;国公、和硕额驸戴双眼花翎;五品以上的内大臣、侍卫、前锋、护军统领等均戴一眼花翎)。康熙时,福建提督施琅平定台湾有功,诏封靖海侯,世袭罔替。而施琅却上疏辞爵,恳请更换花翎,康熙特旨允准。清初花翎之贵重,非有功勋者不得赏戴,由此可见。即便是清代道光、咸丰以后,国家财政日益匮乏,卖官鬻爵之风公然盛行,花翎已然开始贬值,但依据《大清律例》的冠顶制度和礼制不可僭越的法典规定以及黄金翎管的数量来分析,此顶戴花翎镂花金座不可能是文武官员的所饰之物。